Tribunners / Citizen Journalism

Pelajaran dari Nauru: Etika Ekologis, dan Signifikansi Pendidikan

Dengan pendapatan negara mencapai sekitar 2,5 miliar dolar AS pada tahun 1975, Nauru menikmati kemakmuran luar biasa

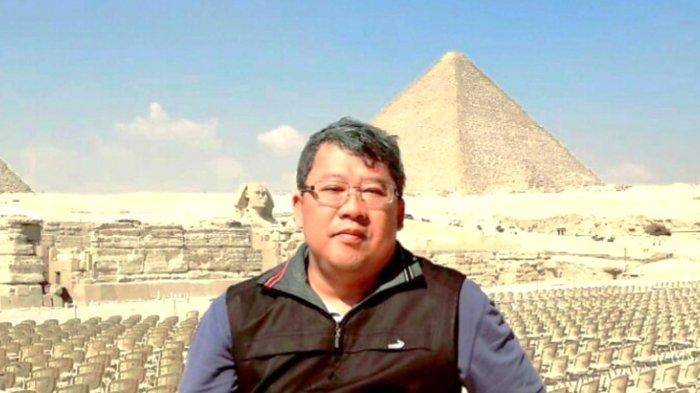

Oleh: Odemus Bei Witono, Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan

TRIBUNNERS - Pada dekade 1970-an, Nauru, sebuah negara kepulauan kecil di Pasifik Selatan, dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia secara per kapita. Kekayaan ini datang dari cadangan fosfat yang melimpah, yang berasal dari kotoran burung (guano) yang terakumulasi selama ribuan tahun.

Dengan pendapatan negara mencapai sekitar US$ 2,5 miliar pada tahun 1975, Nauru menikmati kemakmuran luar biasa, lengkap dengan sekolah-sekolah berkualitas, subsidi besar-besaran untuk warganya, serta investasi internasional yang ambisius (Connell, 2006). Namun, kekayaan ini tidak berlangsung lama.

Ketika cadangan fosfat mulai menipis dan tidak ada upaya diversifikasi ekonomi yang serius, perekonomian Nauru runtuh. Kini, sebagian besar wilayah rusak berat secara ekologis, dan negara ini menjadi salah satu yang termiskin di dunia, membuktikan bahwa kekayaan tanpa perencanaan dan etika dapat membawa kehancuran.

Pemikiran Murray Bookchin, tokoh terkemuka dalam teori sosial-ekologi, menawarkan lensa kritis untuk memahami tragedi Nauru. Bookchin percaya bahwa ekologi tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang adil.

Dalam bukunya The Ecology of Freedom, Bookchin (1982) menggarisbawahi pentingnya struktur komunitas demokratis dan kesadaran ekologis sebagai dasar dari keberlanjutan sejati.

Kekayaan, menurut Bookchin, bukan hanya soal angka atau produk domestik bruto, melainkan sejauh mana masyarakat mampu menggunakannya untuk membangun fondasi kehidupan adil dan lestari. Dalam konteks Nauru, absennya struktur sosial yang memprioritaskan pendidikan, partisipasi warga, dan konservasi lingkungan mempercepat kejatuhan negara.

Baca juga: Peran Pendidikan dalam Membentuk Generasi yang Siap Hadapi Zaman

Eksploitasi fosfat di Nauru berlangsung tanpa kendali selama puluhan tahun. Tanpa kebijakan pemulihan ekologis atau rencana pasca-ekstraksi, sekitar 80 persen daratan Nauru kini rusak parah dan nyaris tidak bisa dihuni (Foster & Connell, 2003). Kawasan itu berubah menjadi lanskap terjal dan tandus, dengan ekosistem asli yang hancur total.

Ketika penambangan berhenti, tidak hanya ekonomi yang ambruk, tetapi juga lingkungan yang tidak bisa menopang kehidupan. Bookchin menyebut bentuk pengelolaan seperti ini sebagai "ekonomi buta", yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keberlanjutan dan keadilan ekologis (Post-Scarcity Anarchism, 1971). Negara seperti Nauru menjadi bukti nyata kehancuran yang disebabkan oleh orientasi ekonomi sempit yang mengabaikan dimensi etis dan ekologis.

Di tengah arus kekayaan besar, Nauru gagal menjadikan pendidikan sebagai prioritas strategis. Sebagian kekayaan memang digunakan untuk membiayai studi warga ke luar negeri, tetapi tidak ada pembangunan sistem pendidikan nasional yang kokoh dan adaptif. Padahal, menurut Bookchin (1980), pendidikan ekologis adalah kunci dalam membuat masyarakat sadar akan keterbatasan alam dan pentingnya keberlanjutan jangka panjang.

Pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan proses membentuk warga yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab sosial, dan memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Tanpa investasi pada kapasitas intelektual dan moral masyarakat, Nauru kehilangan modal sosial yang dapat membantu keluar dari ketergantungan sumber daya alam.

Pengalaman Nauru memperlihatkan betapa rapuh sistem ekonomi yang hanya bergantung pada satu komoditas. Tidak ada usaha yang serius untuk mengembangkan sektor lain seperti pertanian, pariwisata, atau energi terbarukan selama masa kejayaan. Ketika sumber utama pendapatan habis, masyarakat tidak memiliki alternatif ekonomi.

Hal demikian sejalan dengan kritik Bookchin (1992) terhadap sistem kapitalistik ekstraktif yang menghasilkan ketergantungan struktural dan menghancurkan kapasitas komunitas lokal untuk mandiri. Ketahanan ekonomi hanya dapat dibangun jika masyarakat dibekali pengetahuan, keterampilan, dan kelembagaan yang kuat—yang sayangnya absen di Nauru.

Etika ekologis mengajarkan bahwa alam bukanlah objek untuk dieksploitasi, melainkan mitra hidup yang wajib dihormati. Konsep demikian, yang ditekankan oleh Bookchin (1965) dalam Ecology and Revolutionary Thought, memandang ekosistem sebagai jaringan kehidupan yang saling terhubung.

Dalam kerangka kebijakan publik, pendekatan tersebut menuntut pemerintah agar membuat keputusan ekonomi yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Jika Nauru menerapkan prinsip ini, mereka bisa memanfaatkan kekayaan fosfat untuk membangun sektor yang berkelanjutan seperti pariwisata ekologis, pertanian organik, atau energi surya—alih-alih mengeksploitasi alam secara habis-habisan.

Meski mengalami kerusakan besar, potensi kebangkitan Nauru masih ada. Upaya rehabilitasi tanah melalui teknologi ekologis, pengembangan energi terbarukan, serta pariwisata berbasis komunitas bisa menjadi jalan baru.

Akan tetapi semua ini hanya mungkin jika ditopang oleh visi jangka panjang, komitmen politik, dan partisipasi warga yang sadar akan pentingnya etika ekologis dan keberlanjutan. Seperti dinyatakan oleh Connell (2006) -- dalam Nauru: The First Failed Pacific State? -- masa depan Nauru bergantung pada kemampuan bangsanya untuk belajar dari masa lalu dan berinvestasi dalam sistem sosial yang mendukung keberlanjutan sejati.

Tragedi Nauru bukanlah kasus terisolasi. Banyak negara berkembang yang kini tengah menikmati ledakan kekayaan dari sumber daya alam menghadapi risiko serupa jika tidak mempersiapkan strategi pembangunan jangka panjang.

Buku The Resource Curse karya Richard Auty (1993) menyebut fenomena ini sebagai "kutukan sumber daya", di mana kekayaan alam justru membawa kemunduran jika tidak dikelola dengan bijaksana. Dalam konteks ini, pemikiran Bookchin menawarkan kerangka moral dan praktis untuk menghindari jebakan tersebut, yakni dengan membangun sistem pendidikan yang mencerdaskan dan membentuk warga cinta lingkungan, serta dengan menerapkan etika sosial dan ekologis dalam seluruh pengambilan keputusan publik.

Sebagai catatan akhir, kisah Nauru menjadi pelajaran penting bahwa kemakmuran sejati tidak terletak pada seberapa besar kekayaan yang dimiliki, melainkan seberapa bijak kekayaan itu dikelola untuk membangun masa depan yang layak dihuni. Gagasan Murray Bookchin menegaskan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui kombinasi keadilan sosial, kesadaran ekologis, dan demokrasi partisipatif.

Dalam dunia yang tengah menghadapi krisis iklim, kerusakan biodiversitas, dan ketimpangan global, model pembangunan yang didasarkan pada etika ekologis dan pendidikan yang membebaskan menjadi lebih relevan daripada sebelumnya. Kita tidak hanya membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga arah dan nilai-nilai yang menjadikan pertumbuhan itu bermakna bagi kehidupan bersama dan planet yang kita huni.

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

| Signifikansi Manajemen Risiko dalam Lembaga Pendidikan |

|

|---|

| Sekolah Hijau dan Adiwiyata: Mendidik Generasi Peduli Lingkungan |

|

|---|

| Menggagas Tata Kelola Lembaga Pendidikan Katolik |

|

|---|

| Mandat Pendidikan Dasar Gratis, Antara Idealisme dan Realitas |

|

|---|

| 10 Negara dengan Tingkat Perokok Tertinggi di Dunia, Indonesia di Urutan Berapa? |

|

|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.